◆旧中山道_日本橋-戸田 ― 2019年08月10日

2019年7月30日(火)晴れ

本日から旧中山道の歩き旅を開始した。

日本橋から草津宿まで、何とか一年程度で踏破出来たらと

思っている。

言うまでもなく、中山道(なかせんどう)は、江戸幕府が

整備した五街道の一つで、太平洋沿岸経由の東海道に対し、

北回り・内陸経由で江戸と京都を結ぶもの。

距離は東海道よりも40 kmほど長く、宿場も16宿多い。

なお、当初は「中仙道」と称されたが、享保元年(1716)に

「中山道」と書くように正式に改められたとのこと。

本日は最初のスタート。

とにかく、熱中症を避けるために休憩は頻繁に行った。

(1)日本橋【9:40】

高速道路の高架が大きな存在感を示す、見慣れた光景。

(2)日本橋の案内板

(3)東京市道路元標

モニュメントとして残されているもの。

本来は橋の中央にあったが、その位置には、現在は日本国

道路元標の金属板が埋め込まれているとのことで、写真右

下の四角いものが、「日本国道路元標」のレプリカ。

(4)日本橋魚河岸跡

日本橋の魚河岸は、威勢のよい取引が飛交う魚市が立ち

並んだ場所で、江戸で最も活気のある場所の一つだった

そうだ。

魚河岸は関東大震災後に築地に移り、そして現在は豊洲

に移転。

(5)三浦按針屋敷跡【9:47】

徳川家康に外交顧問として仕えたイギリス人航海士、

三浦按針(ウィリアム・アダムス)の屋敷跡。

乗っていた船が難破して大分県に漂着したことから、江戸

に来て家康と謁見し、やがて外交顧問として重用された。

日本名の按針とは水先案内人のこと。

三浦按針は、自分がプロテスタントだったので、南蛮人

(スペイン、ポルトガルなどのカトリック教国出身者)や

カトリック宣教師を嫌い、それが、幕府のキリスト教禁令

に影響を与えたともいわれているそうだ。

(6)江戸桜通りの道標【9:50】

江戸桜通りは、都心にある桜の名所としても知られて

いるが、2005年に中央区によって制定された名称。

したがって、旧中山道とは無関係。

(7)長崎屋跡【9:54】

江戸時代、ここに長崎屋という薬種屋があり、長崎に

駐在したオランダ商館長の、江戸参府(将軍に拝謁して

貿易の礼を述べ、献上物を贈った行事)時における定宿

だった。

参府には、商館長の他に通訳や医師なども同行し、江戸

における外国文化の交流の場だったとのこと。

(8)夜半亭-与謝野蕪村居住地跡【9:56】

夜半亭は、俳諧師早野巴人(はじん)の庵。

若き与謝野蕪村が内弟子として居住して修行していた。

(9)石町(こくちょう)時の鐘

-鐘撞堂(かねつきどう)跡【9:56】

江戸時代に時刻を江戸市民に知らせた鐘。

最初江戸城に置かれていたが、その後、1626年に今の

日本橋本町四丁目に移し、鐘撞堂が建てられた。

現在の時の鐘は1711年に作られた物とのこと。

(10)今川橋跡【9:59】

江戸城の外堀(平川)から神田川に入り隅田川に通じて

いた運河は、神田堀、銀堀(しろがねぼり)八丁堀、又は

後に竜閑川と呼ばれるようになったが、江戸市中の運搬

手段としての役割は極めて大きかったとのこと。

その川にこの地で架けられた橋が今川橋で、当時の名主、

今川善右衛門の姓をとって名付けられたそうだ。

昔、東海道以外の街道を旅する時は、日本橋を発ち初めて

渡るのが、この今川橋であった。

(11)万世橋(まんせいばし)【10:10】

明治時代に作られた橋なので、旧中山道とは無関係。

江戸時代、南側の神田須田町側には、筋違門(すじかいもん)

<(13)参照>があり、明治時代にその門を壊して東京最初の

石橋「万代橋 (よろずよばし) 」を架橋。

1930年コンクリート橋にかけかえた時に「万世橋」と名づけ、

のちに「まんせいばし」と呼ぶようになった。とのこと。

(12)神田祭りの説明板【10:17】

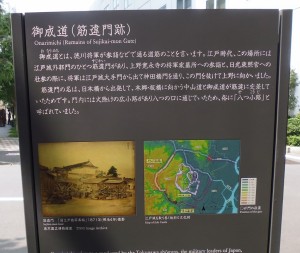

(13)御成道(おなりみち)筋違門跡(すじかいもんあと)

説明板【10:17】

(14)昌平橋(しょうへいばし)【10:18】

最初に橋が架設されたのは寛永年間(1624年 - 1645年)。

「一口橋」や「芋洗橋」(いずれも「いもあらいばし」

と読む)と称した。

1691年(元禄4年)に徳川綱吉が湯島聖堂を建設した際に、

孔子生誕の地である昌平郷にちなんで昌平橋と命名された。

(15)神田明神【10:25】

正式名称「神田神社」。神田祭を行う神社として知られる。

神田、日本橋(日本橋川以北)、秋葉原、大手町、丸の内、

旧神田市場・築地魚市場など108の町会の総氏神。

(16)湯島聖堂【10:27】

元禄時代に、5代将軍徳川綱吉によって建てられた孔子廟

(こうしびょう)。

孔子廟とは、中国、春秋時代の思想家、儒教の創始者で

ある孔子を祀っている霊廟(霊を祀る建物)。

寛政9年(1797)に敷地を拡げて「昌平坂学問所」を開設し、

官立の大学として、江戸時代の文教センターの役割を果

たしたとのこと。

上野にある湯島天神(湯島天満宮)とは別ものだが、

ともに、合格祈願の参拝に多くの受験生が訪れる。

(17)かねやす【10:46】

京都で口中医(歯医者)をしていた兼康祐悦(かねやす

ゆうえつ)が、江戸で元禄年間に歯磨き粉である「乳香散」

を製造販売したところ、大いに人気を呼び、それをきっかけ

にして小間物店「兼康」を開業。

「本郷も かねやすまでは 江戸のうち」の川柳で有名。

写真の通り、現在はテナントビル。

(18)旧町名案内「本郷」【10:47】

これによると、湯島郷の本郷(湯島の内で中心の地)と

いうことで本郷になったとか。

(19)赤門【10:51】

徳川家斉の娘溶姫が前田家に嫁したとき造られ,文政10年

(1827)に完成。朱漆塗なのでこの名がある。

東京大学が前田邸跡に造られたのでその管理となり,また

東京大学の別称となった。

(20)赤門から続く街並み【10:52】

(21)旧町名案内「森川」【10:58】

ここは、江戸時代は森川宿と称する立(て)場(建場)

だったそうだ。

立て場は、宿場と宿場の間で、人足が駕籠や馬を止めて

休息した所。さらに大きくなるのと、「間の宿」(あい

のしゅく)と称される。

(22)追分一里塚跡

中山道最初の一里塚があったところで、日光御成道(旧

岩槻街道)との分岐点。

掲示板のみで、昔の面影を留めるものは何もない。

駒込宿の名があったと書かれているが、立て場?

後日調べたが不明。

(24)徳川慶喜巣鴨屋敷跡地【11:42】

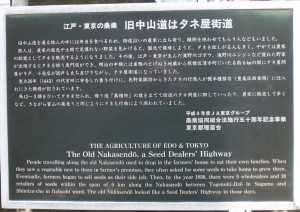

(25)「旧中山道はタネ屋街道」説明板【12:13】

旅人の中には、弁当を食べるために街道沿いの農家の縁側

を使わせてもらう人もいて、その時に見慣れない野菜を見

かけると、そのタネを欲しがるので、やがて農家の副業で

野菜のタネを販売するようになったとのこと。

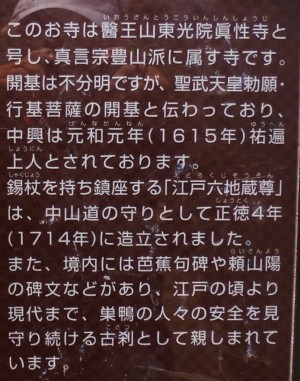

(26)眞性寺(江戸六地蔵尊)【12:13】

(27)巣鴨地蔵通商店街入口【12:14】

(28)とげぬき地蔵尊高岩寺(こうがんじ)【12:17】

厄除(よ)け・招福の地蔵として信仰されている。

慶長元年(1596年)に江戸湯島にて開かれ、巣鴨には

明治24年(1891年)に移転とのことで、旧中山道を旅人が

歩いていた頃には、ここにはなかった。

(29)巣鴨地蔵通りの街角【12:18】

(30)すがも史跡まっぷ【12:21】

(31)中山道待夢(巣鴨地域文化創造館)【11:36】

瓦屋根の門とカラクリ時計が出迎える地域の文化交流スポ

ットで、観光客の「休憩所」として活用されている・・

とのことだが、写真のように入口ゲートが閉められていて、

とても入りづらい雰囲気。

(32)巣鴨庚申塚堂・猿田彦大神【12:26】

庚申(こうしん)信仰がよく分からないので調べたら、

中国道教の説く「三尸説(さんしせつ)」をもとに、仏教

特に密教・神道・修験道・呪術的な医学や、さらに日本の

民間のさまざまな信仰や習俗などが複雑に絡み合った複合

信仰、とのこと。

日本的な、ありがたそうなものは何でも受け入れる、と

いう事なのでしょうね。

この巣鴨庚申堂は、明治になってから、さらに猿田彦大神

(日本神話に登場する神)も合祀されたとのこと。

江戸時代には巣鴨庚申堂のみだったことになる。

ここは旧中山道と旧王子道(現・折戸通り)が交差しており、

板橋宿に至る途中の立て場として、賑わったという。

次の写真の顕彰碑に記された榎本留吉氏は、巣鴨で幕末

から続く種苗問屋、榎本留吉商店(現・東京種苗株式会社)

の店主で、付近の町会長だったとのこと。

旧中山道の表示がある。

(34)板橋駅前の平尾宿の垂れ幕【12:49】

板橋宿は、三つの宿場の総称であり、上方側(京側)から

上宿(かみしゅく。現在の本町)、仲宿(なかしゅく、

なかじゅく、中宿とも。現在の仲宿)、平尾宿(ひらお

しゅく、下宿〈しもしゅく〉とも。現在の板橋)があった。

(35)板橋駅前の旧中山道の道路標識【12:50】

(36)板橋宿のゲート(?)【13:01】

ちなみに、右上に見えるウサギは、街のシンボルキャラ

クター、Lapin(ラパン)と Happy(ハッピー)で、

合わせて『ラッピー』というらしい。

(しかし、なぜウサギなのかなあ?)

(37)案内板【13:03】

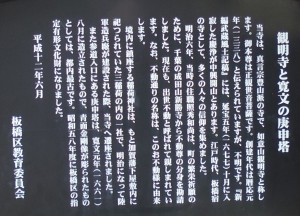

(38)如意山観明寺【13:03】

創建は暦応元年(1338年)とされ、正観世音菩薩を祀って

ある寺。

明治六年に、千葉の成田山新勝寺から不動尊の分身を勧請

(かんじょう:神仏の分身・分霊を他の地に移して祭る)

してから、出世不動と呼ばれて親しまれた、ということで、

この通りの名称も不動通りになったとのこと。

ちなみに、境内には稲荷神社も鎮座している。

(39)庚申塔【13:03】

(40)板橋宿平尾脇本陣豊田家【13:15】

(41)観光案内板【13:17】

(42)中山道 板橋宿 不動通り商店街の垂れ幕のある街灯

【13:19】

下には、「ラッピー フェスティバル」の文字も。

(43)仲宿の入口ゲート【13:20】

(44)高野長英ゆかりの地(旧水村長民宅)【13:42】

現在は中華料理屋。

(45)和菓子屋新月堂【13:43】

この商店街の中で、唯一と言えるほどの、旧街道風の粋な

建物だが、創業が昭和11年なので旧中山道とは関係ない。

区の由来でもある「板の橋」をかたどった「板橋最中」が

代表銘菓とか。.

(46)板橋宿本陣跡(飯田新左衛門家)【13:43】

(47)板橋宿中宿脇本陣(名主 飯田総本家)【13:44】

旧中山道が石神井川(しゃくじいがわ:荒川水系の支流)

を渡る地点にかけられた橋で、地名の由来にもなった。

江戸時代は太鼓状の板の橋だったそうだ。

(49)縁切榎(えんきりえのき)【13:58】

男女の悪縁を切りたいときに、この榎の樹皮を削ぎとって

煎じ、ひそかに飲ませると、その願いが成就するとされて

いたそうだ。

江戸時代のストーカー対策用の御神木ということか。

(50)氷川神社【14:26】

地元民が板橋宿の鎮守として信仰してきた神社。

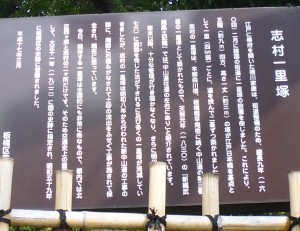

(51)志村一里塚【14:39】

国道17号沿いに、ほぼ昔のままに保存されている。

しかも道の両側に完全な形で現存しているのは珍しい。

植えられている榎自身は三代目。

東京都内では西ヶ原一里塚(北区)とともに二ヶ所しか

現存しないとのこと。

また、旧中山道には135ヶ所の一里塚があったが、現存する

のは、この志村一里塚と、垂井一里塚(岐阜県不破郡垂井

町楠田)の二ヶ所のみ。

北側。完全に歩道を占拠している。

されたと思っていたが、後日調べたら、元々、中山道とは

少し離れて設置されていたため、本来の位置のままに保存

されているそうだ。(次図はネットに出ていたその説明図)

(52)保存民家【14:40】

北側の一里塚の隣に保存されていた民家。

今でも使われているらしい。

(53)道路上のレリーフ【15:00】

志村坂上の交差点から、交番横の脇道に入るが、その道路

の歩道上にあったレリーフ。

(54)清水坂の道標【15:02】

新河岸川(しんがしがわ)に掛かる志村橋を渡ってすぐに

右折したあたり。

(56)舟渡の板碑【15:46】

(57)戸田の渡し場【15:55】

(58)戸田橋【15:57】

(59)中山道の案内板【16:03】

(60)水神社【16:07】

(61)戸田の渡し場跡【16:08】

(62)中山道の案内板【16:12】

川岸ミニパークという小さな公園に掲げられていた。

(63)川岸橋【16:15】

欄干には花火大会の模様が。

(64)川岸三丁目の交差点【16:21】

中山道第一回目の歩き旅は、ここまでで終了とした。

休憩を含めての歩行時間は6時間41分だった。

都心からスタートしたこともあってか、いわゆる昔ながら

の古い日本家屋はほとんど見られず、また、松並木もなく、

何となく、街道歩きとしての物足りなさは感じた。

調べてみると、そもそも、日本橋が各主要街道の形式上の

起点ではあったが、実際の旅の起点・終点としては、江戸

四宿と呼ばれる品川宿(東海道)、千住宿(日光街道)、

内藤新宿(甲州街道)、そして、板橋宿(中山道)が機能

していたという。

したがって、本日歩いた、日本橋から板橋宿までの街道が、

他の街道筋の宿場町とは違った顔を持っているのは、当然

と言えば当然なのかもしれない。

次回は、蕨宿、浦和宿、大宮宿と歩く予定である。

本日は、都内と埼玉県戸田市だけだったので、途中でみ

つけたマンホールは以下の二種類のみだった。

東京都の花「ソメイヨシノ」、木「イチョウ」、鳥「ユリ

カモメ」がデザインされたもの。

ソメイヨシノは中央に大きく。そして、花びらの間にイチ

ョウの葉、それらをぐるりと囲むように13羽のユリカモメ

が描かれているとのこと。

戸田ボートコース(戸田漕艇場)の「レガッタ」の風景を

メインに、戸田市の木「モクセイ」、市の花「サクラソウ」

がデザインされている。

以上

<全体のメインメニューは下記をクリック>

コメント

トラックバック

このエントリのトラックバックURL: http://slowly-walker.asablo.jp/blog/2019/08/10/9139494/tb

※なお、送られたトラックバックはブログの管理者が確認するまで公開されません。

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。