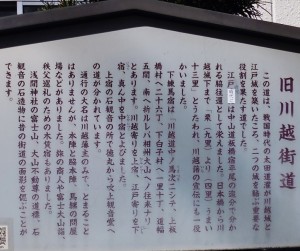

◆旧川越街道_板橋-新座 ― 2020年02月16日

旧川越街道(かわごえかいどう)を二日間掛けて歩いた。

旧川越街道は、旧中山道板橋宿の平尾追分から川越城下

に至る街道で、江戸時代の寛永年間(1624~43)に整備

された。

川越からはさらに児玉宿(現埼玉県本庄市児玉町)を通

る児玉往還となり、上野国藤岡に通じて旧中山道に合流

している。

この二つ道を合わせて川越児玉往還とも言い、旧中山道

の脇街道として使われた。

旧中山道より行程距離が短く、また、旧中山道は河川の

氾濫で通行止めになることも多かったことや、旧中山道

の大名行列を避ける為などから、五街道に準じる街道と

して多く利用されてきたとのこと。

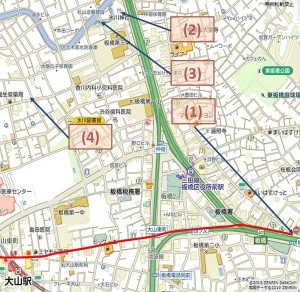

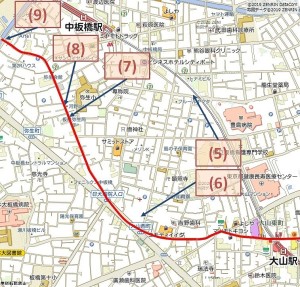

(1)平尾追分【10:10】

ここは、2019年7月30日に旧中山道の日本橋から

戸田までの間を歩いた時に、昼過ぎに通過している。

下記の(36)に記載。

<http://slowly-walker.asablo.jp/blog/2019/08/10/9139494>

旧川越街道は、上記写真の左側を進み、東武線大山駅の前

を通って「ハッピーロード大山」と呼ばれるアーケード街

を抜けるのだが、今回は最初に少し寄り道をして、氷川神

社を見学した。

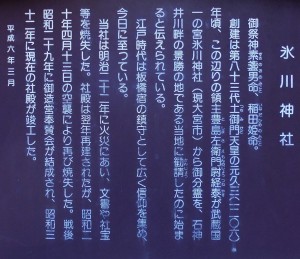

(2)氷川神社【10:23】

境内に富士塚が現存し、板橋氷川富士と呼ばれている。

1847年(弘化4)年銘の奉納碑などから、板橋区内

の富士塚では、唯一江戸時代に築山されたと考えられて

いるそうだ。

百度石もあった。

百度石とは、百度参りをする際の標識として設けられて

いる石。本堂から百度石までを引き返して一往復とする。

(3)氷川つり堀公園【10:30】

石神井川の旧河道を利用してつくられたつり堀公園で、

釣りを体験できるとか。

(4)庚申塔【10:38】

食料品店の軒下。

トタン屋根の下に蛍光灯が設置されているのは初めて見た。

(5)山中の庚申塔【10:42】

板橋区仲町(なかちょう)の東武東上線の盛土の下に

あるが、旧地名が「山中」なので、こう呼ばれている

ようだ。

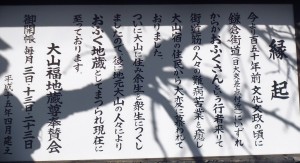

(6)大山福地蔵【10:48】

(7) 豊敬稲荷神社【10:57】

境内に旧上板橋宿の概要図があった。

(8)旧三春屋【10:58】

昔米穀商を営んでいた「旧三春屋」。

昭和初期、都内一円に説教強盗なる泥棒が出没。

三春屋にも入り「あなたの家は強盗に入られ易い」

「犬を飼いなさい」などと説教をしたそうだが、三春屋

で付いた指紋から足が付き御用になったそうだ。

(9)下頭橋(げとうばし)&六蔵祠【11:03】

寛政の頃、丸木橋のたもとに六蔵という年老いた乞食が

住み着き、旅人から喜捨を受けていたが、やがて亡くなり、

旅僧によって葬られた。

すると、埋葬に際し死者の懐中から大金が現れたので、

僧はこの金を使って丸木橋を石橋に架け替え、旅人の便を

はかった。とのこと。

(10)道標【11:07】

(11)長命寺(ちょうめいじ)【11:11】

(12)五本けやき【11:37】

調べてみると、次のような話が出ていた。

1.公式的説明

昭和初期の川越街道の拡幅工事の際、当時の上板橋村の

村長であった飯島弥十郎氏が、屋敷林の一部のけやきを

残すことを条件に土地提供を承諾。

残された屋敷林が「五本けやき」と呼ばれている。

2.浪漫的解説

飯島弥十郎さんの妻・錫(鈴)さんは、若くして病気で

亡くなっていたが、生前、けやきのそばにあったテニス

コートでよくテニスを楽しんでいたという。

飯島氏は、愛する妻の想い出をけやきに託し、後世まで

残そうと、五本けやきを板橋区の樹木保存の先駆とした。

3.心霊的風説

川越街道の拡幅工事の際に、このけやきを伐採して撤去

しようとしたが、作業を始めるとなぜか関係者に不慮の

事故が相次いだので、祟りを恐れた関係者は伐採工事を

中止。五本けやきが残された。

改めて写真を見てみると、昭和浪漫が一番相応しいよう

に思えるのだが。

(13)子育て地蔵尊【11:40】

(14)街角の巨木【11:45】

「保存樹木 板橋区 けやき」の表示があった。

樹齢も長いと思われるが詳細不明。

(15)川越街道の横断幕&下宿広場【11:47】

(16)道標【11:48】

(17)野瀬商店【11:49】

築97年(大正2年)創業で、一部を昭和に改造した古い

店舗の米穀店。

今日は祝日のため店は閉まっていた。

(18)大山道道標・東高野山道標【11:53】

(19)北町浅間神社(下練馬富士)【11:59】

一見してアイヌの像のようにも見えるのだが、なぜここに?

その他に猿と天狗の像もあった。以下に示す。

(20)街頭風景【12:03】

チェスの駒のような歩道上の道路用ポール。

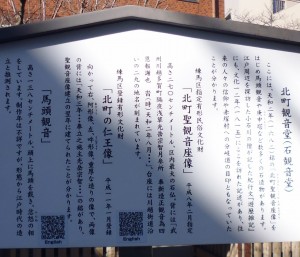

(21)北町観音堂【12:06】

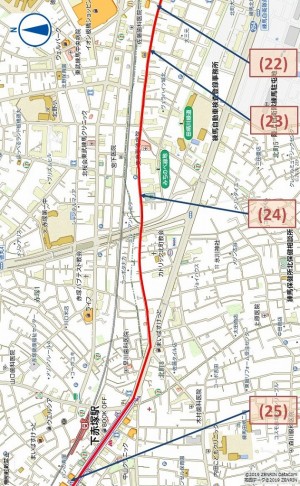

(22)下練馬献上大根碑【12:09】

金ぴかの大根碑。(遠目にはヤシの木のようにも・・)

徳川綱吉に献上した練馬大根を記念したもので、ここに

下練馬宿の本陣があったそうだ。

(23)街道風景【12:11】

(24)道標【12:17】

消防署の前。

(25)鎌倉古道道標【12:45】

地下鉄赤塚駅の入口脇。小さい馬上の侍像が人目を引く。

床面には源平合戦(?)のレリーフタイルが。

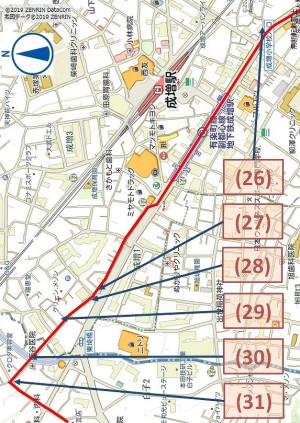

(26)小治兵衛窪庚申尊【12:56】

(27)新田坂(しんでんざか)の石造物群【13:09】

(28)八坂神社【13:10】

八坂神社前の双体道祖神

(29)街道筋の民家【13:14】

(30)白子橋【13:15】

白子橋は江戸時代から川越街道の要衝だった。

近くに詩人「清水かつら」が住んでいたため、平成元年

白子川の河川改修に伴い、橋の親柱に「靴が鳴る」の歌詞

を彫ったプレートが取付けられた。

清水かつら(1898年(明治31年)- 1951年(昭和26年))

主な作品=靴が鳴る、叱られて、雀の学校、など。

(31)白子村道路元標【13:17】

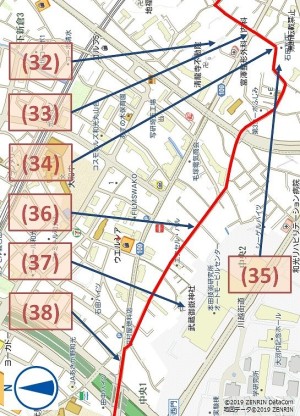

(32)熊野神社【13:22】

下記の「御由来」には、新羅(しらぎ)から渡来の僧たち

を集めて作った新羅(志楽木)郷が転訛して、白子という

地名になったと書かれてあった。

(33)和光白子郵便局【13:25】

ここが白子宿の本陣跡とのこと。但し案内板などはない。

(34)旅籠 川越屋跡【13:27】

(35)大坂ふれあいの森【13:29】

(36)街道筋の旧民家【13:40】

後日調べたら柳下家という旧家らしい。

この隣の新しい建物(右端に少し映っている)が旧陣屋

(代官屋敷)跡だったらしいが、それも柳下家とか。

(37)富士浅間神社(浅久保富士)【13:44】

民家(公民館らしい)の横の細い脇道を入っていく。

あまり高くはないが本格的な富士塚で、多くの石像が

見られる。

ただ、登山道はコンクリートで固められていて、あまり

古いものではないようだ。

後日調べたら、1873年(明治6年)築造とのこと。

(38)庚申塔【13:52】

民家の庭先にあった。

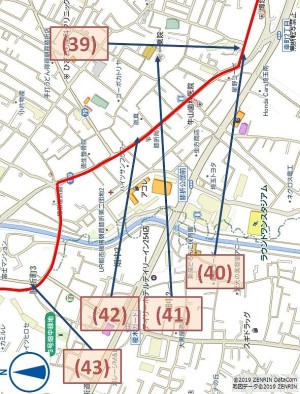

(39)赤鳥居の祠【14:39】

(40)膝折不動明王【14:40】

(41)一乗院【14:43】

(42)高麗家(こまけ)住宅(膝折宿脇本陣)【14:50】

(43)庚申塔【14:59】

左側に刻まれているのは「礼文?元年」?

そんな年号はないが。

よく見ると、その部分は若干削られているようにも・・・

(44)横町の六地蔵【15:08】

(45)八雲神社【15:29】

(46)石仏【15:33】

ラーメン店の駐車場の中。

「?観世音」と記されているが判読不能。

(47)新明神社【15:38】

今回はこの神社までで終了とした。

歩行時間は、休憩も含めて5時間28分。

その後、近くの新座駅から電車にて戻った。

<呼称について>

いわゆる「街道」は、時代や地方によって異なった名称で

呼ばれていて、「海道」「道中」「往還」「※※路(例:

美濃路)」「※※通(例:本坂通)」が使われ、「街道」

と呼ばれた道は少数派だったようだ。

例えば、現在、日光街道、奥州街道、甲州街道と呼ばれて

いるが、江戸時代は、日光道中、奥州道中、甲州道中が幕

府の定めた正式名称だった。

日光「街道」等の呼び方は、明治の新政府が意識的に変更

したもの。

(そもそも「街」という概念の場所が江戸時代までは少な

かったので、「街」道という使い方はそぐわなかったよう

に思う。)

今回歩いた「旧川越街道」も江戸時代までは「川越道中」

又は「川越往還」と呼ばれていたので、正しくは「旧川越

道中」もしくは「旧川越往還」とすべきだと思う。

ただ、現在、国道254号線の一部を通称で「川越街道」

と呼ぶので、それとの対比で「旧川越街道」と呼ばれるの

が一般的なようなので、道標などの表記もそうなっている。

よって今回もそれに従った。

途中で見かけたマンホールの蓋をまとめて示す。

和光市

中央に和光市章

周りは市の花サツキと市の木イチョウの葉のデザイン。

朝霞市

中央に市章で、まわりに市の花であるツツジをデザイン。

市章の由来は、アサカの3文字を合体させ、飛鳥の姿に

図案化したもの。

埼玉県

江戸時代から昭和初期にかけて、江戸と川越の両方面から

物資や人を運んだ帆船「高瀬船」が描かれている。

新座市

中央に市章

市の木であるモミジがデザインされている。

新座市

中央に市章。その周りにある花は市の花「コブシ」。

周囲にあるのは市の木「モミジ」。

前掲のモミジのみの蓋よりも新しく、新設されるのは

こちらだそうだ。

コメント

トラックバック

このエントリのトラックバックURL: http://slowly-walker.asablo.jp/blog/2020/02/16/9214617/tb

※なお、送られたトラックバックはブログの管理者が確認するまで公開されません。

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。