◆旧中山道_大宮-北本 ― 2019年10月26日

2019年10月6日(日)小雨

旧中山道の歩き旅三日目。

大宮宿-上尾宿-桶川宿と歩いた。

休憩を含めた歩行時間は、合計4時間50分だった。

(1) 大宮駅東口入口交差点【9:38】

しばらく県道164号線を進む。

駅近くには本陣跡が二ヵ所あるはずだが、道沿いには

何の掲示もなく詳細不明。

(2) 官幣大社(かんぺいたいしゃ)氷川神社 社標

【9:53】

ここを東方向(写真の左方向)に曲がると氷川神社。

氷川神社は、日本武尊が東征の折に先勝祈願した古社。

官幣大社とは旧社格の一つで、最も格式が高いもの。

出雲大社、宇佐神宮などが該当した。

ちなみに、社格とは神社の格・等級のことで、神社が

国家の管理下にあった時代に、神社の祭神、由緒、

一般の崇敬度、規模などにより、その待遇上の差を

つけた等級。(戦後に廃止)

(3)第2中仙道ガード【9:55】

JR東北本線と東武野田線の下をくぐる。

(4)馬頭観音【10:13】

(5)東大成の庚申塔(猿田彦大神)【10:19】

舗装に下部を埋められた状態で路傍に立っていて、何の

説明板もない。

記された文字はほとんど読めないが、後日調べたら、

宝暦9年(1759年)の銘があるらしいので、260年

前に作られたものになる。

橋供養塔の建造の目的としては、流失した橋の供養や、

通行人の安全祈願、橋の建設工事の殉職者や溺死者の

供養等が考えられるが、他に、橋は村境のひとつでも

あり、村の外側から侵入してくる悪病、悪神などを

封じるために橋供養塔を建てたという、村を保守する

塞ノ神としての側面がある、という指摘もある。

埼玉県を中心とした関東地方に集中して分布しており、

埼玉県内だけでも300基が現存するとのこと。

(7)天満宮【10:39】

菅原道真を祭った天満宮というには、あまりに小さいの

でびっくり。

この付近が、加茂宮村の中心で、集落には、立場茶屋が

置かれ、その中で島屋と福島屋の二軒が有名で、島屋は

加賀前田家の参勤交代時の休憩所に使われた、とのこと。

(8)庚申塔【10:40】

元禄3年(1630年)建立。民家の塀の間。

(9)加茂神社【10:43】

(10)馬頭観音【10:48】

(11)宮原村道路元標【10:49】

(12)南方神社【11:01】

(13)不動堂【11:10】

上尾市の市境表示のすぐそば。

堂の前には魂霊神と書かれた石碑が。

(14)庚申塔【11:11】

(15)道標【11:12】

(16)横浜ゴム構内の祠【11:39】

何を祀ってあるのか不明だが、林立した小さな鳥居が

ちょっとめずらしい。

(17)道標【11:44】

(19)愛宕神社【11:47】

(20)街道沿いの民家【11:51】

(21)道標【11:52】

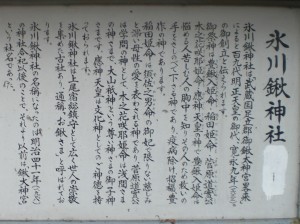

(22) 氷川鍬神社(ひかわくわじんじゃ)【11:58】

鍬(くわ:土を掘り起こすための農具)二本をご神体と

して、本陣前に社を建立して祀ったのが創建の経緯。

(23)中山道上尾宿説明板【11:59】

(24)上尾宿説明板【12:01】

林本陣があった場所。

(25)上尾駅前の道標【12:02】

(26)道路上の道標【12:09】

(27)道標【12:12】

(28)庚申塔【12:13】

(29)平成の道標【12:18】

(30)道標【12:22】

途中で見つけた空き地【12:24】

どうってことのない光景なのだが、街道に面した一角の

土地一面に「ねこじゃらし」(エノコログサ)のみが群生

していて、ジブリの「猫の恩返し」の一場面を何となく

思い出していたので。

(31)道標【12:29】

(32)須田家【12:32】

特に案内板もないが、街道筋でもかなり目立つりっぱな

日本家屋。

時代劇がすぐにも撮影できそうな雰囲気がすばらしいが、

私有地なので中までは入れない。

須田家は武州紅花(ベニバナ)の仲買で財をなした旧家

とのこと。

須田家には紅花関係の古文書が400点ほどあり、市指定

有形文化財(古文書)となっている。

(33)道標【12:33】

(34)道標【12:41】

(36)お地蔵さん【12:48】

詳細不明

(37)旧跡 木戸址【12:51】

(38)武村旅館【12:53】

明治天皇巡幸の供をした山岡鉄舟が宿泊。国有形文化財。

ちなみに、現在もビジネス旅館として営業中。

(40)道標【12:55】

街灯のフラッグ

「べにばなの郷 桶川宿」と書かれてある。

江戸時代、べに花は「桶川臙脂(おけがわえんじ)」の名

で全国的に知られていた。

当時の取引価格は、田一反あたりの米収穫量およそ二両に

対し、べに花は倍の四両で取引され、桶川は紅花がもたら

す富によって大いに潤ったとのこと。

なお、描かれているのは桶川市マスコットキャラクター

「オケちゃん」で、べに花の妖精。

(41)島村家住宅土蔵(お助け蔵)【12:57】

(42) 島村老茶舗【12:58】

嘉永七年(1854年)創業。

近所には、後にお茶の研究でわが国初の女性農学博士に

なる辻村みちよ(後述:(48))一家が住んでいた。

(43)矢部家住宅【13:00】

趣のある建物だが、残念ながら建物自体は明治期のもの。

(44)小林家住宅主屋【13:01】

(45)桶川宿本陣遺構【13:01】

(46)中山道宿場館【13:02】

(47) 中山道桶川宿手洗い処【13:03】

(48)辻村みちよ顕彰碑【13:03】

前述の公衆トイレのすぐ前というロケーション。

(49) 市神社の跡【13:06】

ここにあった市神社(いちがみしゃ)は、明治になって

から、再開発の妨げになるとの事で、稲荷神社境内に

移転され、八雲神社に合祀されたとのこと。

(51)一里塚跡【13:09】

歩道橋の柱に説明書きがあるのは初めて見た。

(52)木戸址【13:16】

(53)道標【13:17】

(55)二つ屋交差点【13:41】

(56)道標&本宿説明板【14:17】

(57)観音堂【14:19】

(58)多門寺【14:23】

(59)一級社天神社【14:24】

(60)北本駅前交差点【14:28】

本日はここまでとした。

桶川宿は、今までの中山道の宿場の中では、一番旧街道

らしい雰囲気が残っており、ちょっと安心した。

なお、日本橋から桶川宿までの距離は10里14町(約40.8

km)であり、当時の旅人が一日で歩く平均的な道程と

同じで、江戸から丸一日歩き通した旅人が、最初に宿を

求めるのがこの桶川であったと言われている。

(ちなみにこの距離はマラソンの距離とほぼ同じ。)

**************************

<2021年4月22日 追記>

昨年のNHK大河ドラマの最終回でも出てきた秀吉の

「中国大返し」だが、調べると、備中高松城(岡山)

から山崎(京都)までの約220kmを8日間で移動

したという。

これを単純に計算すると1日27.5kmであり、当時

の旅人が1日で40km程度歩くのが普通だったという

ことからは、さほどの強行軍とは思えない。

むしろ、当時の進軍速度としては、常識的な歩行距離で

はないかと思われるのだがどうだろうか?

以前に見た「中国大返し」のドラマのシーンでは、兵士

たちが夜を徹して駆け足で移動していくような場面があ

ったが、そんな非現実的な移動ではなかったと思われる。

**************************

<2021年6月10日 追記>

NHKの6月9日放送の「歴史探偵」という番組で

「中国大返し」がテーマになっていた。

そこでのポイントは二つ。

1.秀吉はその時点で既に制海権を握っていたので、

通常は馬などで運ぶ武具などを船で海上輸送した。

2.信長が毛利攻めに視察に来る予定だったので、その時

の信長の休憩所として、沿線に「御座所」を何箇所か

準備させていた。

大返しでの歩兵の移動時には、そこを休憩や宿泊の場

所に利用した。

なかなか理にかなった説で、実験やシミュレーションも

されていておもしろかった。

ただ、歩兵自体の移動風景は、あいかわらず兵士が速足で

走り続ける動画が流されていたが、上記に示したように、

1日27.5kmは、通常の歩行速度で十分に移動可能

なので、そこは、再検討してもらいたいと思う。

**************************

本日の途中で見つけたマンホール蓋を以下に示す。

さいたま市

中央に「さいたま市」の市章。上半分には市の木である

「ケヤキ」、下右が市の花の木である「サクラ」、

下左にあるのは市の花「サクラソウ」。

さいたま市

描かれているのは「彩の国キャンペーンマーク」。

これは、愛称「彩の国」の普及を図るために、平成五年に

選定されたもので、本来は三人。

三人が手を取り、肩を組み合い、楽しく元気に前へ進もう

としているイメージを表現しているとのこと。

さいたま市(旧大宮市)

旧大宮市の象徴,盆栽の絵柄。

旧大宮市内には盆栽町なる町名があり(現さいたま市

北区盆栽町)さいたま市大宮盆栽美術館などもある。

上尾市

市民の木「アオキ」をデザインしたもの。

上尾市

上尾市のイメージマーク「アッピー」を中央に、背景に

は市の花「ツツジ」が散りばめられている。

ちなみに「アッピー」の名称は、あげおの「ア」、上昇

や向上を意味する「アップ」、さらに幸せの「ハッピー」

を合わせたとのこと。

上尾市

「アッピー」が結婚して子供までいたというもの。

ゆるキャラの結婚は史上初らしい。

お相手は福島県本宮市の「まゆみちゃん」。

間に生まれた子供は「あゆみ」。

上尾市

あげお中山道大綱引き祭りを描いたもの。

市内6地区を6本の大綱にたとえ、東西3000人で

勇壮に引き合うものだったらしいが、現在は行われて

いない。

上尾市

市の木「カシ」をデザインしたもの。

桶川市

市民の花「ベニバナ」のデザイン。

かつての中山道桶川宿は、紅花の集散地として栄えていた。

北本市

デザインは市の木「サクラ」。

中央に漢字の「北本」を図案化した市章。

以上

<全体のメインメニューは下記をクリック>

コメント

トラックバック

このエントリのトラックバックURL: http://slowly-walker.asablo.jp/blog/2019/10/26/9169391/tb

※なお、送られたトラックバックはブログの管理者が確認するまで公開されません。

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。