◆旧中山道_深谷-神保原 ― 2019年12月06日

2019年11月9日(土)晴れ

旧中山道の歩き旅6日目。

深谷宿-本庄宿と歩いた。

休憩を含めた歩行時間は、合計4時間19分だった。

(1) 深谷仲町交差点【9:26】

この日はちょうど「深谷市産業祭」が行われていた。

この祭りは中山道沿線商店街周辺が会場になっている。

(2)深谷本陣遺構【9:29】

今は飯島印刷所。

奥にいくつかの部屋が現存していると書かれてある。

(3) 七ツ梅酒造跡【9:31】

正式には「田中藤左衛門商店」跡。

左側の建物の上には「七ツ梅」の赤い看板が。

右の蔵の前には深谷シネマの案内が。

元禄7年(1694年)に創業した酒造所で、銘酒「七ツ梅」は

江戸時代の三大銘柄「剣菱、男山、七ツ梅」に入っていた。

2004年に廃業し、現在では14の店やイベントスペースと

なっている。

その一つが深谷シネマで、全国でも唯一の酒蔵を改装した

映画館。

時代を感じさせる建物だが、老朽化が進んでいると書いて

あった。

(4)滝澤酒造【9:35】

創業は文久3年(1863年)の銘酒「菊泉」の蔵元。

(5)呑龍院【9:36】

(6)常夜燈【9:36】

(7)萱場稲荷神社【9:45】

(8)瀧宮(たきのみや)神社【9:50】

特定の月齢の夜に仲間が集まり、飲食を共にしたあと、

経などを唱えて月を拝み、悪霊を追い払うという民間

信仰の宗教行事が月待行事(つきまちぎょうじ)。

その供養の記念として造立した塔が月待塔(つきまち

とう)で、二十二夜塔は、旧暦22日の月待塔。

群馬と埼玉を中心に分布しているそうだ。

以下は二十二夜塔の周囲に建てられていた石塔。

(10)火の見櫓【10:04】

高さはかなりある。街道筋ではここ以降でもいくつか

見られた。

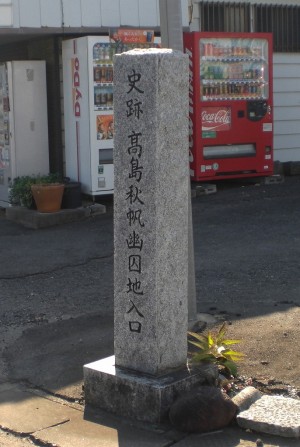

(11)史跡高島秋帆幽囚地入口標石【10:05】

(12)地蔵尊&馬頭尊【10:10】

完全に民家の庭先にあった。

(13)石仏石塔群【10:12】

道の両側に多くの石仏石塔が並んでいた。

(14)賓登山神社【10:20】

屋敷神と同じ位の小さな祠だったのでちょっと驚いた。

(15)雲雀塚(ひばりづか)【10:25】

芭蕉句碑「原中や 物にもつかず 啼雲雀」。

旧中山道ではなく国道17号に面して立っている。

(写真では奥に見える道が旧街道)

(16)島護産泰(しまもりさんたい)神社【10:32】

(17)中宿古代倉庫群跡&中宿歴史公園【10:37】

奈良時代に、年貢を一時保管した校倉造りの倉庫が復元

されている。

「岡部消防組/第一部」の文字が、昔の左右逆向きで

書かれている。

後日調べたら、昭和六年に作られたものらしい。

古い写真ではこの建物の上に「火の見櫓」が見られるが、

今はない。

(19)道標&案内板【11:11】

(20)村社寅稲荷神社標石【11:13】

隣に手作りの中山道の案内。

(21)百庚申(ひゃくこうしん)【11:14】

幕末の万延元年(1860)に建立された庚申塔群。

現在では60基ほど残っている。

(22)滝岡橋【11:19】

(23)街道風景【9:37】

(24)石仏石塔群【11:40】

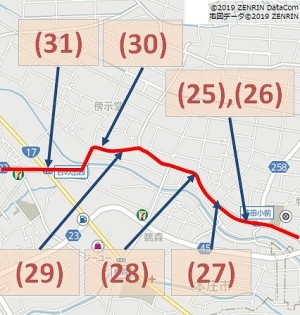

(26)八幡大神社【11:43】

(27)石塔【11:47】

浅間大神(あさまのおおかみ)と書かれてあるが詳細不明。

(28)石仏石塔群【11:49】

(29)内野家長屋門【11:57】

内野家の祖先は名主。長屋門は明治時代に一度焼け、

その時に修理したのが、今残っているもの。

(30)街道風景【11:58】

(31)不二ドライブイン【12:04】

昭和39年(1964)にできた日本最古のドライブイン。

今も営業中。

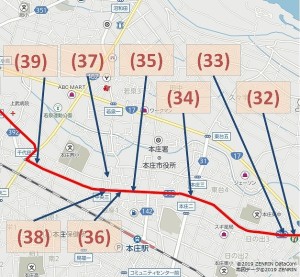

(33)庚申塔&馬頭観音【12:09】

(34)中山道交差点【12:22】

(35)戸谷八商店【12:33】

永禄3年(1560)創業で、県内最古の企業とのこと。

隣と向かいは本陣跡。

現在の愛知県から瀬戸物などを利根川の水運で運んで

商いをしていたということだが、現在も引き続き陶磁器

販売を行っているというのがすごい。

(36)道標【12:38】

(37)歴史民俗資料館・旧本庄警察署・田村本陣門

【12:42】

(38)旧本庄商業銀行煉瓦倉庫【12:49】

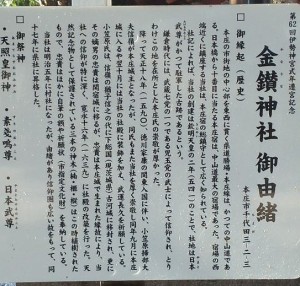

(39)金鑚神社(かなさなじんじゃ)【13:00】

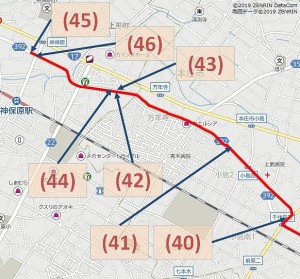

(41)馬頭観世音【13:15】

(42)浅間山古墳(せんげんやまこふん)【13:31】

古墳時代の末期、7世紀~8世紀初頭まで、墓として使用

されていたと考えられている古墳で、直刀や鉄鉾などが

出土している。

浅間神社ということは、古墳を転用した富士塚ではない

かとも思ったが、詳細不明。

(43)道標【13:32】

民家の敷地で、個人的に建てられたものらしい。

(44)泪橋跡【13:32】

由来には、近在の人々が伝馬役(助郷)に苦しみ、 橋に

憩い、涙した旨が書かれている。

現在、川はどこにあったのか全くわからない状態。

(45)庚申塔【13:43】

道路の両側に一基づつあった。

(46)神保原駅交差点【13:45】

今回はここまでで終了とした。

調べてみると、下記の表(天保14年(1843年)時点)の

ように、本庄宿は中山道でも人口や家数では一番だった

らしい。一番栄えていた宿場町ということになる。

この表は宿場町だけの人口だと思うので、単純に比較は 出来ないが、現在の市の人口は、本庄市が約8万人弱、 熊谷市が約20万人弱、高崎市となると約37万人と なっている。

ちなみに、人口の近いところを現在の埼玉県内で探すと、 東秩父村2,600人、長瀞町6,800人、がある。

今回出会ったマンホールの蓋を以下に示す。

深谷市

深谷市イメージキャラクターの「ふっかちゃん」が描か

れている。

「ふっかちゃん」の頭から突き出しているのは特産の

「深谷ねぎ」。

「ふっかちゃん」の背景は、東京駅丸の内口駅舎に深谷

産の赤レンガが使用されたことから、丸の内口駅舎を模

して建てられた深谷駅の赤レンガ。

周囲には手足を大きく広げた人間がたくさん並んでいる。

旧岡部町(現深谷市)

項(17)の「中宿古代倉庫群跡」から、古代の倉庫に米俵

を運ぶ人と役人が描かれている。

本庄市

市の花「ツキミソウ」を描いたもの。

本庄市

市街地北部を流れる元小山川に、かつて生息していた

トゲウオ(ムサシトミヨ)が描かれている。

本庄市

本庄市マスコットの「はにぽん」が消防車にまたがっている

デザインの消火栓カラー盤。

「はにぽん」は市内の前の山古墳(小島3号墳)から

出土した盾持人物埴輪がモチーフ。

この埴輪は全国でも珍しい笑い顔だそうだ。

以上

<全体のメインメニューは下記をクリック>

コメント

トラックバック

このエントリのトラックバックURL: http://slowly-walker.asablo.jp/blog/2019/12/06/9185885/tb

※なお、送られたトラックバックはブログの管理者が確認するまで公開されません。

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。