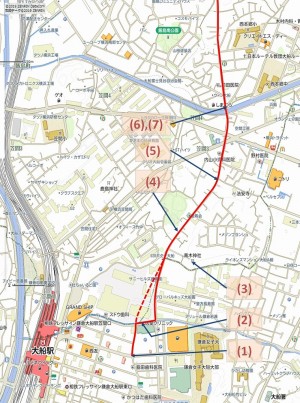

◆旧浦賀道_大船-戸塚 ― 2021年05月17日

2021年05月15日(土)晴れ

西浦賀道の大船から戸塚の区間を歩いた。

(1) 大船駅方面交差点【10:19】

この交差点からスタート。

(2) 砂押川(すなおしがわ)プロムナード【10:21】

鎌倉市や民間などが主体となって、1995年から整備が

始まった遊歩道。桜の名所になっている。

(3)青木神社【10:26】

建武2年(1335年)に建立されたとのこと。

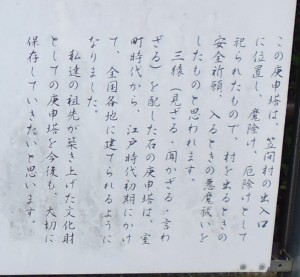

(4)笠間の庚申塔【10:30】

左から延宝8年(1680)、正徳4年(1714)、文政6年

(1823)、万延元年(1860)の建立。

(5)今泉村不動【10:33】

今泉村は戦国期にはすでに古文書に出てくる村名。

慶長6年(1601年)今泉村は東海道戸塚宿の助郷(すけ

ごう)村の一つとなる。

幕府は各宿に一定数の人馬を常備するよう義務付けたが、

交通量が増大すると、宿場に用意されている人馬だけでは

足らなくなり、近隣の村々から人馬を集めた。

これを制度化して、宿ごとに補助する村を定めたものが

助郷制。

(6)道標【10:37】

元禄4年(1691年)に建てられたもので「従是とつか道」

「従是ぐミやうじ道」と書かれている。(従是=これより)

(7)延命地蔵【10:38】

(8)三島神社【10:58】

元和元年(1615年)に創建された村社。

(3)の青木神社の「兼務社」のひとつ。

兼務社(けんむしゃ)とは、専属の神職がおらず、別に

本務社を持った神職が社務を兼任している神社のこと。

日本全国にはおよそ8万の神社があるが、神職の数は2万人

程度であるため、必然的に1人の神職が複数の神社を兼務

しているのが現状とのこと。

(9)歳来寺閻魔堂【11:03】

ただの民家としか見えない。後日調べたが詳細不明。

説明板の文字が剥げてしまっていて読めない。

ネットに昔の画像があったので示す。

(10)かいがら坂 道標【11:14】

この周囲は、以前は地層<長沼層(横浜南部地域の古期

ローム層>の一部が表に出ていて、貝化石を見ることが

できたため「はまぐり坂」とも呼ばれていたが、昭和52年

に愛称募集した際「かいがら坂」と名付けられたそうだ。

(「広報よこはま・栄区版」より)

しかしながら、調べてみると、江戸時代初期には既に

「貝殻坂」の名称があったという話もある。

「祐之地震道記」という元禄16年(1703年)の元禄地震の

当日以降の街道周辺の様子を記したものの中に、戸塚から

鎌倉まで視察に出掛けた遣いの者の話として、「これより

鎌倉までの在郷、悉家つぶれて見ゆ。貝がら坂の大切通は、

山崩て道塞る。木の根などにとりつきて越たり。」と書か

れているそうだ。

(11) 南谷戸(みなみやと)の大わらじ【11:30】

(12)延命地蔵尊【11:34】

延命地蔵尊は、生まれた子を守って寿命を延ばし、短命や

若死を免れるために信仰された。

(13)かまくら道道標【11:34】

(14)英勝寺への道標【11:41】

鎌倉唯一の尼寺として知られている英勝寺への道標。

天明8年(1787)の建立。

「めんかけ如来 かさこひ太子 右かまくら 道」。

(15) 「出羽三山供養碑」【11:47】

山形県の出羽三山(月山・羽黒山・湯殿山)参拝の記念に

造立された石塔で、主に東日本に分布しているとのこと。

道標を兼ねており「月山 湯殿山 羽黒山」の下に刻まれて

いる方向は「右かまくら道」。

寛政10年(1798)の建立。

(16)蔵田寺【11:49】

(17)地下横断道【11:54】

JR東海道線を横切る

(18)八坂神社前交差点【12:03】

旧東海道との分岐点。

「かまくら道石柱」が歩道の隅に立っている。

ここまでで、今日の浦賀道の歩行時間は、

合計1時間44分だった。

これ以降、周辺の史跡を回った。

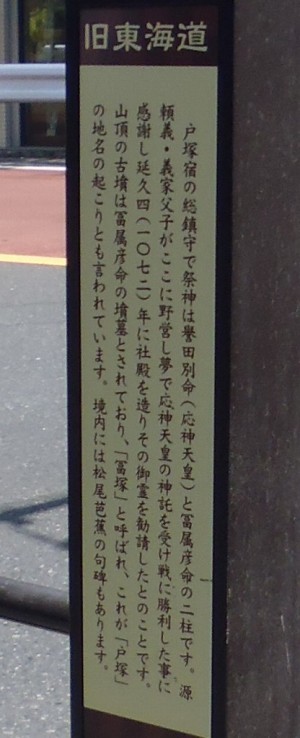

(19)富塚八幡宮

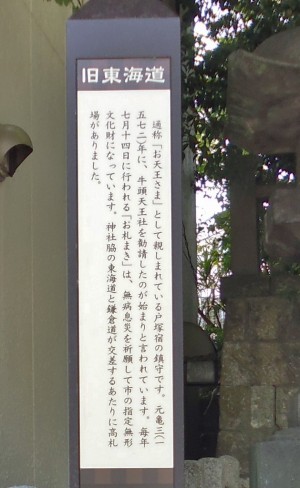

(20)八坂神社

(21)澤邊本陣跡

コメント

トラックバック

このエントリのトラックバックURL: http://slowly-walker.asablo.jp/blog/2021/05/17/9378549/tb

※なお、送られたトラックバックはブログの管理者が確認するまで公開されません。

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。