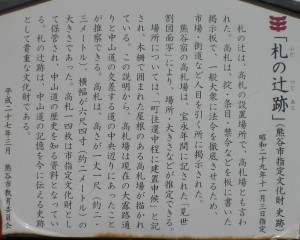

◆旧中山道_吹上-深谷 ― 2019年12月02日

2019年11月8日(金)晴れ

旧中山道の歩き旅5日目。

吹上-熊谷宿-深谷宿と歩いた。

休憩を含めた歩行時間は、合計5時間47分だった。

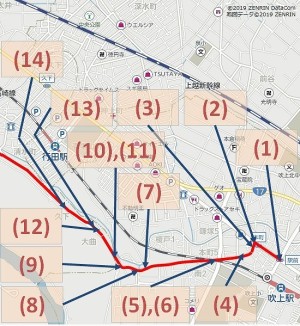

(1) 吹上駅前交差点【9:18】

(2)道標【9:21】

(3)いぼ地蔵尊入口標石【9:22】

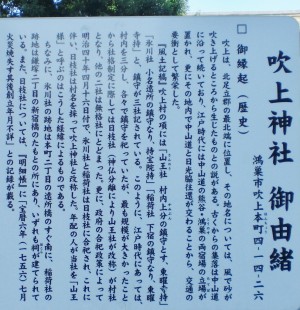

(4)吹上神社【9:24】

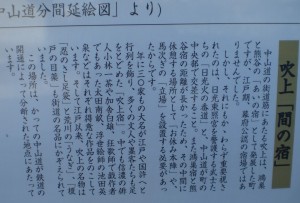

(5)中山道 間の宿 碑【9:26】

(6)跨線橋(こせんきょう)【9:29】

(7)道標【9:37】

(8) 榎戸堰組合用水樋管の橋梁

&元荒川起点標石【9:39】

榎戸堰組合用水樋管は、榎戸堰から上流50mの元荒川右岸

に設けられ、農業用水を送水しているもの。現役の施設。

本施設は腐朽した木造樋管を煉瓦造りで改良したもので、

明治34年(1901)に建設。

写真左側の石碑が元荒川起点碑。

明治期の起点で現在の起点よりもかなり下流。

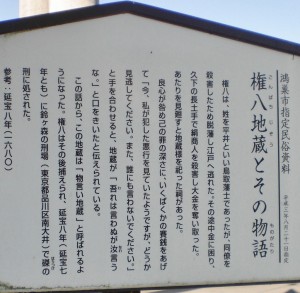

(9)権八延命地蔵【9:41】

案内板に記された物語と類似の言い伝えは他地域にもある

ので、誰かが何らかの理由で創作したものだろう、という

説もある。

一般的に、昔の言い伝えは、何らかの意図や願望を込めた

創作や脚色が多い傾向にあるらしいので、そういう面での

見方も必要か。

次写真は、権八延命地蔵のとなりにあった二十二夜塔。

(10)堤防沿いの街道【9:45】

(11)街道から見た元荒川【9:45】

堤防の左側の今の荒川とは比べ物にならないくらい小さい。

(12)八幡神社【9:49】

大きさ的には屋敷神の祠程度だった。

(13)馬頭観世音菩薩【9:52】

(14)荒川堤防上の街道【9:56】

堤防に沿った下の道が概ね旧街道だが、ところどころ堤防

の上を通ることもあった。

昭和22年9月のカスリーン台風による洪水のため、河口

から71km付近のこの碑がある場所で濁流が堤防を越え

決壊した。(石碑の文字は「決壊」ではなく「決潰」)

旧街道はこの碑の裏側を通る。

この付近は熊谷市、行田市、吹上町の境界とのこと。

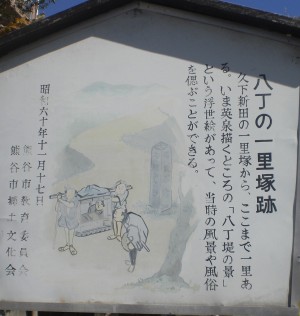

(16)久下の一里塚跡【10:05】

街道沿いではなく、少し離れた土手下のマンション前。

鳥居もあったので、街道からそこまで行く道を探したが

残念ながらよく分からなかった。

次の写真の赤矢印部分

以下の写真は街道からの望遠撮影。

(17)馬頭観音【10:07】

土手の中腹にぽつねんと建っている。

(18)街道風景【10:20】

堤防から離れて内陸部に向かう。

(19) 久下(くげ)堤碑【10:21】

明治45年(1912)に建立。

「修堤記録輪型の碑」と呼ばれている。

後日調べたら、碑文には、約4Kmにわたり久下堤を修復

したと記されているとのこと。

この付近は、江戸時代初頭から存在する堤防。

(近年になって大改修されている。)

(20)久下新川村解説板【10:23】

久下公民館の前にあった。

(21)久下(くげ)神社【10:25】

(22)成田山跡【10:37】

不動跡ということで、ネットでは次の写真のように対の

石柱が示されていたが、実際に来てみたら、その次の写真

のように新しい民家が既に立っていて、少し戸惑った。

高い塀から何とか石柱の上方のみが確認できた。

ネット上の写真。2015年頃と思われる。

次は今回撮影した現状の様子。

(23)道標【10:38】

(24)道標【10:38】

(26)権八地蔵【10:39】

ここから再び堤防の上を進むが、すぐに下に下りる。

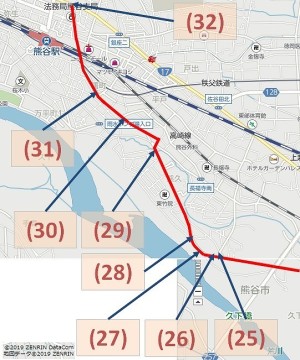

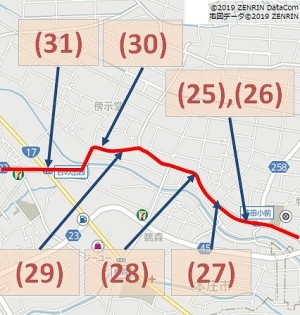

(27)久下の渡し冠水橋跡碑【10:41】

(28)みかりや跡【10:43】

みかりやとは御狩屋と書き、忍藩の殿様が鷹狩の際に休息

した場所だそうだ。

(29)元荒川起点【10:56】

(30)地蔵尊【11:00】

(31)八丁の一里塚跡【11:04】

一里塚跡の奥にあった祠。庚申塔だと思ったのだが不明。

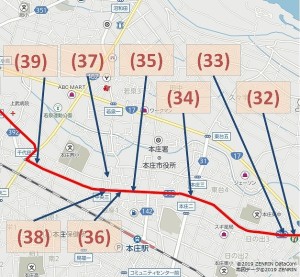

(32)銀座一丁目の交差点【11:39】

なんとなく微笑ましい・・といったら失礼かなあ。

ワールドカップのタペストリー【11:43】

熊谷ラグビー場で、9月24日から10月9日にかけて

3試合が行われた。

街道風景【11:46】

(34)瓦屋根のバス停【11:53】

(35)本陣跡【11:54】

(36)道標【11:56】

(37)熊谷寺【11:58】

(38)道標【12:00】

(39)道標【12:00】

(40)松厳寺【12:04】

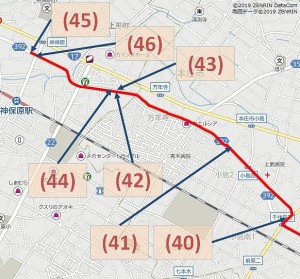

(41)新島の一里塚【12:40】

案内板(平成12年作成)では、樹齢300年以上の

けやきの大木が残っていると書かれてあるが、見ての通り

既に伐採されていた。

後日ネットで調べたら、昔の写真があったので次に示す。

さすがにりっぱで、これを実際に見てみたかった。

(42) 大雷神社社標【12:42】

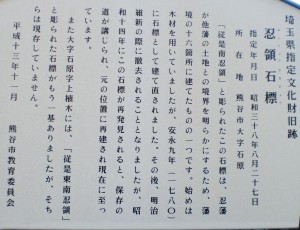

(43)忍領石標【12:43】

(45)庚申塔【13:02】

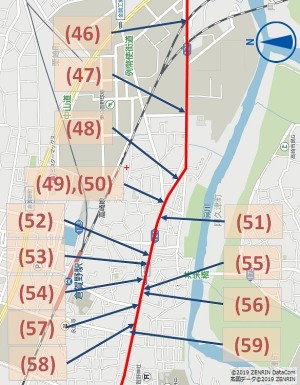

(46)地蔵堂&庚申塔【13:17】

(47)明治天皇御小休所跡碑【13:43】

(48)地蔵尊【13:44】

(49)鬼林稲荷神社【13:54】

(50)街道風景【14:00】

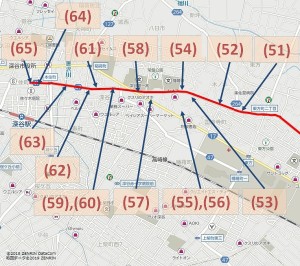

(52)深谷並木【14:20】

(53) 木曽御嶽山遥拝所(御嶽神社)【14:24】

(54)愛宕神社【14:26】

(55) 史跡 上杉氏歴代墓【14:32】

(56) 日吉大神荒神社(深谷市国済寺)【14:34】

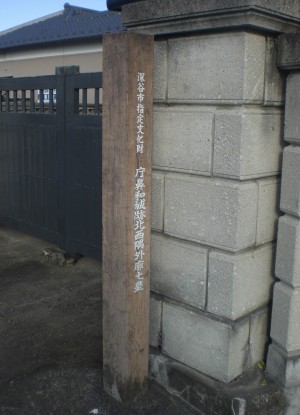

(57)庁鼻和館 北西隅外廓土塁(こばなわやかた ほくせい

すみ がいかくどるい)【14:39】

(58)見返りの松【14:45】

かつてこの周辺には2.5㎞にわたり松や杉の並木が続き、

江戸末期には約450本あったとか.

(59)旧深谷宿常夜灯【14:50】

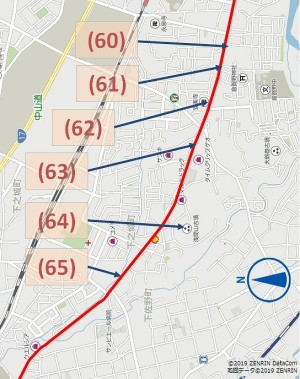

(60)旧日本煉瓦製造 上敷免工場 専用鉄道線跡【14:50】

日本煉瓦製造株式会社は、明治21(1888)年に操業を開始。

当地で製造された煉瓦は、東京駅、万世橋高架橋、旧東宮

御所(現迎賓館赤坂離宮)などに使用された。

しかし、時代とともに煉瓦需要が減少したことや、安価な

外国産煉瓦の市場拡大を原因として、平成18(2006)年に

約120年の歴史に幕を下ろした。

(61)大谷邸【14:53】

大谷家は江戸時代中期から続く深谷宿の有力商家。

昭和初期の大恐慌の際には、当時深谷町長だった当主の

大谷藤豊が、困窮する人々に手間賃や食糧を与えるため、

自邸の建築事業を行った。

その「お助け普請」の典型例であるこの建物は、連日

100人以上の職人を1年半も雇用して建てられたそうで、

職人たちは誰もが競って自分の腕前を最大限に生かし、

隅々まで高度で精緻な技量が発揮されたとのこと。

平成16年には、国の登録有形文化財に指定。

(62)だいまさ【14:54】

江戸時代後期創業の老舗お米屋さん。

(63)行人橋【14:57】

(64)煉瓦卯建の旧商家【15:03】

(65)深谷市仲町交差点【15:05】

今回はここまでとした。

深谷市は「渋沢栄一」、「煉瓦」、「深谷ねぎ」が観光の

メインアイテムということで、以下は深谷駅で撮ったもの。

深谷市のゆるきゃら「ふっかちゃん」は初めて見たのだが、

一目で、ツノ(?)が「深谷ねぎ」だというのは分かった。

深谷駅は、東京駅の赤レンガ駅舎をモチーフにしたデザイン

で、「ミニ東京駅」とも呼ばれて有名だが、残念ながら

ちょうど外壁工事のため周囲が仮設足場で囲まれていて、

よく見えなかった。

今回出会ったマンホールの蓋を以下に示す。

熊谷市

市の花「サクラ」。「熊谷花火大会」。そして魚は、

熊谷市の元荒川上流にしか棲息していないという

「ムサシトミヨ」。

荒川堤は平成2年に「さくら名所100選」に選ばれている。

荒川左岸北部流域下水道

荒川左岸北部流域下水道は、熊谷市、行田市、鴻巣市、

桶川市、北本市で発生する下水が処理の対象。

清流でトンボやザリガニと戯れる子供たちを描いた図柄。

深谷市

市の花「チューリップ」が描かれている。

深谷市

花は市の木「ツバキ」。

中央は旧市票で、カタカナの「フカヤ」を図案化したもの。

深谷市

手足を大きく広げた人間がたくさん描かれている。

中央には現在の深谷市の市章。(2014年に制定)

以上

<全体のメインメニューは下記をクリック>

◆旧中山道_深谷-神保原 ― 2019年12月06日

2019年11月9日(土)晴れ

旧中山道の歩き旅6日目。

深谷宿-本庄宿と歩いた。

休憩を含めた歩行時間は、合計4時間19分だった。

(1) 深谷仲町交差点【9:26】

この日はちょうど「深谷市産業祭」が行われていた。

この祭りは中山道沿線商店街周辺が会場になっている。

(2)深谷本陣遺構【9:29】

今は飯島印刷所。

奥にいくつかの部屋が現存していると書かれてある。

(3) 七ツ梅酒造跡【9:31】

正式には「田中藤左衛門商店」跡。

左側の建物の上には「七ツ梅」の赤い看板が。

右の蔵の前には深谷シネマの案内が。

元禄7年(1694年)に創業した酒造所で、銘酒「七ツ梅」は

江戸時代の三大銘柄「剣菱、男山、七ツ梅」に入っていた。

2004年に廃業し、現在では14の店やイベントスペースと

なっている。

その一つが深谷シネマで、全国でも唯一の酒蔵を改装した

映画館。

時代を感じさせる建物だが、老朽化が進んでいると書いて

あった。

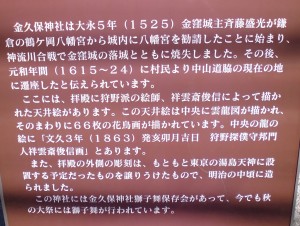

(4)滝澤酒造【9:35】

創業は文久3年(1863年)の銘酒「菊泉」の蔵元。

(5)呑龍院【9:36】

(6)常夜燈【9:36】

(7)萱場稲荷神社【9:45】

(8)瀧宮(たきのみや)神社【9:50】

特定の月齢の夜に仲間が集まり、飲食を共にしたあと、

経などを唱えて月を拝み、悪霊を追い払うという民間

信仰の宗教行事が月待行事(つきまちぎょうじ)。

その供養の記念として造立した塔が月待塔(つきまち

とう)で、二十二夜塔は、旧暦22日の月待塔。

群馬と埼玉を中心に分布しているそうだ。

以下は二十二夜塔の周囲に建てられていた石塔。

(10)火の見櫓【10:04】

高さはかなりある。街道筋ではここ以降でもいくつか

見られた。

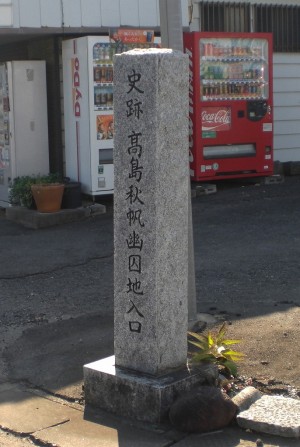

(11)史跡高島秋帆幽囚地入口標石【10:05】

(12)地蔵尊&馬頭尊【10:10】

完全に民家の庭先にあった。

(13)石仏石塔群【10:12】

道の両側に多くの石仏石塔が並んでいた。

(14)賓登山神社【10:20】

屋敷神と同じ位の小さな祠だったのでちょっと驚いた。

(15)雲雀塚(ひばりづか)【10:25】

芭蕉句碑「原中や 物にもつかず 啼雲雀」。

旧中山道ではなく国道17号に面して立っている。

(写真では奥に見える道が旧街道)

(16)島護産泰(しまもりさんたい)神社【10:32】

(17)中宿古代倉庫群跡&中宿歴史公園【10:37】

奈良時代に、年貢を一時保管した校倉造りの倉庫が復元

されている。

「岡部消防組/第一部」の文字が、昔の左右逆向きで

書かれている。

後日調べたら、昭和六年に作られたものらしい。

古い写真ではこの建物の上に「火の見櫓」が見られるが、

今はない。

(19)道標&案内板【11:11】

(20)村社寅稲荷神社標石【11:13】

隣に手作りの中山道の案内。

(21)百庚申(ひゃくこうしん)【11:14】

幕末の万延元年(1860)に建立された庚申塔群。

現在では60基ほど残っている。

(22)滝岡橋【11:19】

(23)街道風景【9:37】

(24)石仏石塔群【11:40】

(26)八幡大神社【11:43】

(27)石塔【11:47】

浅間大神(あさまのおおかみ)と書かれてあるが詳細不明。

(28)石仏石塔群【11:49】

(29)内野家長屋門【11:57】

内野家の祖先は名主。長屋門は明治時代に一度焼け、

その時に修理したのが、今残っているもの。

(30)街道風景【11:58】

(31)不二ドライブイン【12:04】

昭和39年(1964)にできた日本最古のドライブイン。

今も営業中。

(33)庚申塔&馬頭観音【12:09】

(34)中山道交差点【12:22】

(35)戸谷八商店【12:33】

永禄3年(1560)創業で、県内最古の企業とのこと。

隣と向かいは本陣跡。

現在の愛知県から瀬戸物などを利根川の水運で運んで

商いをしていたということだが、現在も引き続き陶磁器

販売を行っているというのがすごい。

(36)道標【12:38】

(37)歴史民俗資料館・旧本庄警察署・田村本陣門

【12:42】

(38)旧本庄商業銀行煉瓦倉庫【12:49】

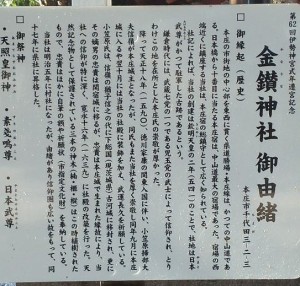

(39)金鑚神社(かなさなじんじゃ)【13:00】

(41)馬頭観世音【13:15】

(42)浅間山古墳(せんげんやまこふん)【13:31】

古墳時代の末期、7世紀~8世紀初頭まで、墓として使用

されていたと考えられている古墳で、直刀や鉄鉾などが

出土している。

浅間神社ということは、古墳を転用した富士塚ではない

かとも思ったが、詳細不明。

(43)道標【13:32】

民家の敷地で、個人的に建てられたものらしい。

(44)泪橋跡【13:32】

由来には、近在の人々が伝馬役(助郷)に苦しみ、 橋に

憩い、涙した旨が書かれている。

現在、川はどこにあったのか全くわからない状態。

(45)庚申塔【13:43】

道路の両側に一基づつあった。

(46)神保原駅交差点【13:45】

今回はここまでで終了とした。

調べてみると、下記の表(天保14年(1843年)時点)の

ように、本庄宿は中山道でも人口や家数では一番だった

らしい。一番栄えていた宿場町ということになる。

この表は宿場町だけの人口だと思うので、単純に比較は 出来ないが、現在の市の人口は、本庄市が約8万人弱、 熊谷市が約20万人弱、高崎市となると約37万人と なっている。

ちなみに、人口の近いところを現在の埼玉県内で探すと、 東秩父村2,600人、長瀞町6,800人、がある。

今回出会ったマンホールの蓋を以下に示す。

深谷市

深谷市イメージキャラクターの「ふっかちゃん」が描か

れている。

「ふっかちゃん」の頭から突き出しているのは特産の

「深谷ねぎ」。

「ふっかちゃん」の背景は、東京駅丸の内口駅舎に深谷

産の赤レンガが使用されたことから、丸の内口駅舎を模

して建てられた深谷駅の赤レンガ。

周囲には手足を大きく広げた人間がたくさん並んでいる。

旧岡部町(現深谷市)

項(17)の「中宿古代倉庫群跡」から、古代の倉庫に米俵

を運ぶ人と役人が描かれている。

本庄市

市の花「ツキミソウ」を描いたもの。

本庄市

市街地北部を流れる元小山川に、かつて生息していた

トゲウオ(ムサシトミヨ)が描かれている。

本庄市

本庄市マスコットの「はにぽん」が消防車にまたがっている

デザインの消火栓カラー盤。

「はにぽん」は市内の前の山古墳(小島3号墳)から

出土した盾持人物埴輪がモチーフ。

この埴輪は全国でも珍しい笑い顔だそうだ。

以上

<全体のメインメニューは下記をクリック>

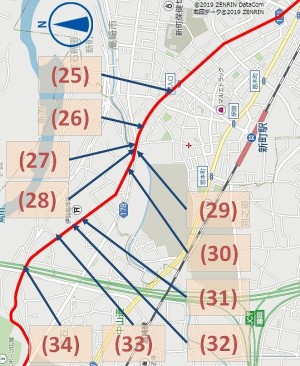

◆旧中山道_神保原-高崎 ― 2019年12月15日

2019年12月4日(水)晴れ

旧中山道の歩き旅7日目。

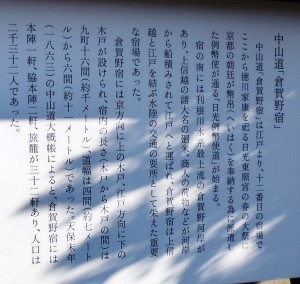

新町宿-倉賀野宿-高崎宿と歩いた。

休憩を含めた歩行時間は、合計4時間48分だった。

前回の終了地点、神保原駅交差点からスタート。

(1) 神保原駅交差点【10:26】

ちなみに、神保原(じんぼはら)村というのは、明治

22年に、石神村、忍保(おしぼ)村、八町河原(はっ

ちょうがわら)村が合併して出来た町で、それぞれ1文字

を取って付けられたそうだ。

(2) 神保原村道路元標【10:26】

前回来たときは見逃してしまった。

(3)薬師堂&石仏群【10:35】

(4)庚申塔【10:35】

(5)金久保神社【10:42】

入口にある石碑では「金久保八幡神社」

(6)顕彰碑と金窪城跡案内板【10:44】

(7)三国道入口道標【10:47】

平成26年5月に「皇紀二千六百年記念碑」の脇に「三国道

入口」と刻まれたそうだ。

三国街道は、武蔵国(埼玉県)・上野国(群馬県)・越後

国(新潟県)を結ぶ街道。

伊香保街道や佐渡奉行街道が、藤の木の渡し、あるいは

八町河原の渡しで合流するため、別名「伊香保街道」や

「佐渡奉行街道」とも呼ばれていた。

ここには、もともと元禄3年(1690)の年号が刻まれた

地蔵の道しるべがあり、これには「これよりいかほかい

とう」とあったとのこと。

(9)畑時能首塚【10:48】

(10)中山道解説板【10:50】

賀美(かみ)公民館前にあった。

(11)慰霊の碑【10:55】

(12)賀美(かみ)村道路元標【10:57】

賀美小学校の校庭内にあり、金属の柵があって非常に

分かりづらい。

ちょうど周囲が道路工事中で近くまで寄れなかった。

(14)勝場の一里塚跡【11:01】

(15)復元見透燈籠(東側)【11:06】

神流川(かんながわ)に掛かる神流川橋の両側にある。

神流川は武蔵国と上野国(こうずけのくに)との国境

だった。

(16)復元見透燈籠(西側)【11:10】

(17)群馬県高崎市との市境【11:12】

(18)道標【11:17】

(19)復元見通し灯籠【11:18】

(20)八坂神社&柳茶屋の芭蕉句碑【11:21】

(21) 田口文五郎信武墓所【11:25】

1826年(文政9)、新町に生まれた田口文五郎信武の墓所。

関考和が発展させた和算(日本独自に発達した数学)が

関流算法として江戸時代中期以降日本各地に広がり発展

した。その中の権威の一人だったらしい。

後日調べたが詳細不明。

(22)高札場跡【11:29】

(23)行在所跡【11:31】

(24)新町道路元標【11:31】

(27)道標【11:41】

(28)日本スリーデーマーチ発祥の地の石碑【11:42】

“スリーデーマーチ”というのは3日間に渡って自分の

体力に合せたコースを自分のペースで歩く“歩け歩け運動”

の一種。

日本全国各地で開催されており, スリーデーマーチの他に

2日間の“ツーデーマーチ”のケースも多いそうだが、

そんな国際大会があるということは全くの初耳だった。

(29)弁財天【11:43】

境内に芭蕉句碑、庚申塔、道祖神がある。

(30)道標【11:45】

(31)伊勢島神社【11:51】

(32)川端家【11:52】

江戸時代の豪農で、江戸時代から明治~昭和初期にかけて

建てられた多数の建物が、国登録有形文化財となっている

そうだ。今でも生活の場として使われているとのこと。

(33)信迎庵(しんげいあん)【11:53】

奥の白い建物が信迎庵。後日ネットで調べたが詳細不明。

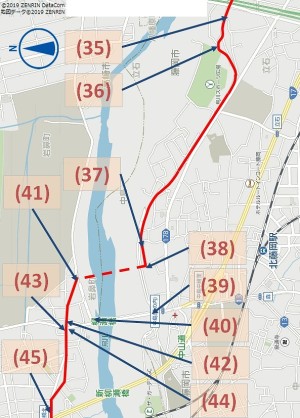

(34)道標【11:56】

ここからしばらくは堤防を進むことになる。

下写真の正面やや右の方に、次項の祠と案内板が見える。

(36)新明宮元宮の社殿【12:02】

街道風景(烏川の堤防)【12:09】

(37)街道風景【12:21】

堤防上から一般道に下りる分岐点。

(38)道標【12:22】

(39)柳瀬橋【12:55】

(40)岩鼻観測所掲示板【13:00】

柳瀬橋の対岸になる。

(41)道標【13:04】

(42)北向子育観音【13:07】

(43)道標【13:08】

(44)道標【13:09】

(45)道標【13:14】

線路の真上。

(47)道標【13:25】

(48)石仏石塔群【13:31】

(49)日光例幣使街道(にっこう れいへいし かいどう)追分

【13:33】

<閻魔堂>

<道標&常夜灯>

<案内板>

<閻魔堂脇の石仏群>

<道標>

(50)中山道道標&中山道案内板【13:33】

(51)大山邸【13:38】

「たかさき都市景観大賞」に選ばれた建物。

旧街道にふさわしい趣のある日本家屋だが、残念ながら

昭和九年に建て替えられたもの。

当時の農家は一階が居宅で二階は養蚕部屋であったが、

大山家は二階も居宅とし、養蚕専用の建物があった。

(52)倉賀野古商家おもてなし館【13:41】

(53)太鼓橋跡【13:42】

(54)倉賀野町道路元標【13:43】

(55)中山道倉賀野宿碑&男女双体道祖神【13:45】

(56)勅使河原本陣跡【13:45】

工事中の塀の前

(57)道標【13:48】

(58)脇本陣跡【13:49】

(59)高札場跡・問屋場跡【13:51】

(61)倉賀野神社入口【13:55】

(62)安楽寺【13:59】

(63)松並木【14:03】

復元されたもの。松はまだ背が低いのでちょっと風格不足。

街道風の面影が復活するにはもう少し時間がかかりそうだ。

(64)浅間山古墳(せんげんやまこふん)【14:28】

4世紀末から5世紀初頭頃の築造と推定される前方後円墳。

群馬県内では太田天神山古墳(太田市)に次ぐ第2位で、

関東地方では太田天神山古墳、舟塚山古墳(茨城県石岡市)

に次ぐ第3位の規模の古墳。

あえて浅間山と称するのは、やはり江戸時代には富士塚と

して扱われていたのではないかと思われる。

(65)道標【14:36】

ここからしばらくは、現在の道標のみが続く。

(67)道標【14:56】

(68)高崎アリーナ【15:04】

(69)街道風景【15:07】

(70)高崎あら町交差点【15:14】

今回はここまでで終了とした。

その後、JR高崎駅に向かったが、途中に趣のある大きな

建物があったので後日調べたら、明治17年(1884)に

開業した「豊田屋旅館」だった。

(71) 豊田屋旅館【15:16】

本館は昭和7年(1932)に建築されたものに増改装を

加えて現在のかたちにリニューアルしたそうだ。

戦前は高崎第十五連隊の兵士に面会する家族の宿となり、

伝令将校として司馬遼太郎も泊まったとのこと。

今回見かけたマンホール蓋は以下の2枚のみだった。

埼玉県上里町

上里町のマスコットキャラクター「こむぎっち」が描かれ

たもので、右上には町章。

「こむぎっち」は町特産品の種子小麦をモチーフにしたもの。

高崎市

高崎まつりの山車を描いたもの。